Plesionectes longicollum, ein neuer Plesiosaurier aus dem Unterjura

Ein Plesiosauroide aus dem Posidonienschiefer von Holzmaden

von Sven Sachs & Daniel Madzia

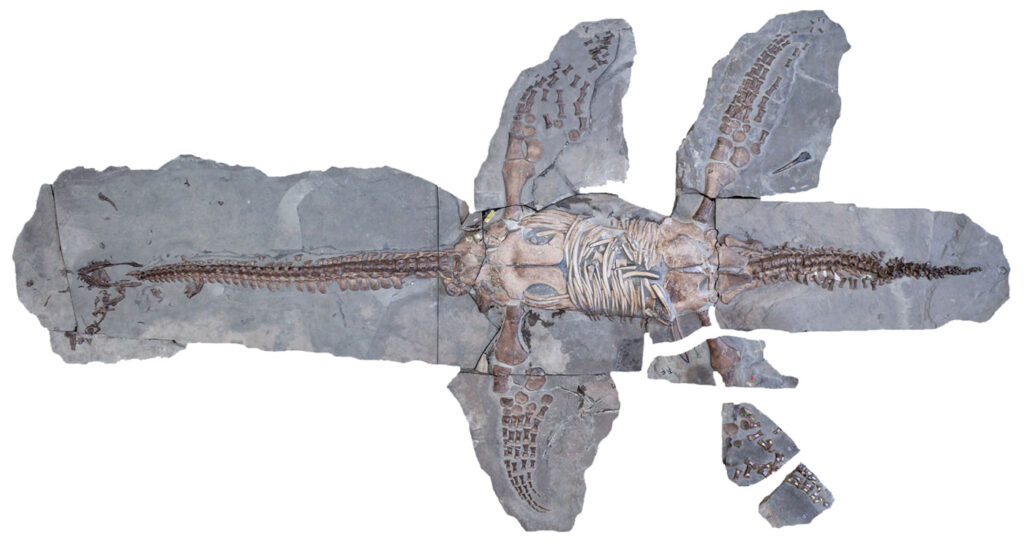

Plesionectes longicollum ist ein neuer Plesiosaurier, der in Holzmaden in Baden-Württemberg entdeckt wurde. Im August 2025 haben mein Kollege Daniel Madzia und ich den Fund in der Fachzeitschrift PeerJ als neue Gattung und Art beschrieben (Sachs & Madzia, 2025). Das Skelett von Plesionectes ist bemerkenswert gut erhalten und nahezu vollständig. Es wird in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart aufbewahrt und ist dort unter der Inventarnummer SMNS 51945 katalogisiert. Das Fossil ist in einer Posidonienschieferplatte eingebettet. Der Posidonienschiefer ist ein bituminöser Tonstein, der auch als Ölschiefer bekannt ist und aus dem unteren Toarcium des Unterjura stammt. Obwohl das Skelett von Plesionectes weitgehend artikuliert und vollständig ist, ist der Schädel weniger gut erhalten und einzelne Schädelknochen können nur zum Teil identifiziert werden. Der Fundort Holzmaden ist zwar eine kleine Gemeinde mit weniger als 800 Einwohnern, aber dennoch ist sie Paläontologen weltweit durch ihren Reichtum an hervorragend erhaltenen Fossilien bekannt. Tausende von Ichthyosauriern wurden hier entdeckt und sind heute in Museen auf der ganzen Welt zu finden. Plesiosaurier sind hingegen weitaus seltener. Bisher wurden nur etwa 13 mehr oder weniger vollständige Skelette gefunden. Eines davon ist SMNS 51945, das nun den Namen Plesionectes longicollum erhielt.

Kurze Geschichte des Fossils

Die Geschichte des Plesionectes-Fossils ist relativ kurz. Es wurde 1978 von Gotthilf Fischer in seinem Steinbruch in Holzmaden entdeckt. Fischer, der auch ein kleines Museum gegenüber dem Urweltmuseum Hauff betrieb, präparierte den Plesiosaurier selbst. Dabei verwendete er bräunliche Reparaturmasse, um einige Teile des Skeletts auszubessern. Später wurde das Fossil vom Staatlichen Museum für Naturkunde in Stuttgart erworben. Erwähnung fand der Fund in einigen Publikationen, darunter in Der Posidonienschiefer des unteren Juras und seine Fossilien von Urlichs et al. (1994) und in dem Buch Der schwäbische Lindwurm (Ziegler, 1986), wo es als Plesiosaurus identifiziert wurde. Wild (1989) schlug später vor, es könnte sich um eine Art von Microcleidus handeln. 2006 gab Franziska Großmann in ihrer Doktorarbeit über Plesiosauroiden aus dem Posidonienschiefer eine kurze Beschreibung des Stücks (SMNS 51945). Eine detailliertere Beschreibung wurde von Vincent et al. (2017) geliefert. Diese Arbeit konzentrierte sich allerdings hauptsächlich auf die fossilierten Reste der Weichteile, die am Hals, Schwanz und an den Hintergliedmaßen erhalten sind. Sowohl Großmann (2006) als auch Vincent et al. (2017) kamen zu dem Schluss, dass SMNS 51945 ein neue Plesiosaurierform zu sein schien, aber keiner von ihnen etablierte formell ein neues Taxon für das Exemplar.

Besondere Merkmale von Plesionectes longicollum

Plesionectes zeigt eine einzigartige Kombination von anatomischen Merkmalen, die ihn von anderen Plesiosauriern unterscheidet. Das auffälligste Merkmal ist der außergewöhnlich lange Hals. Der erhaltene Teil des Halses weist 41 Wirbel auf, aber da der Atlas-Axis-Komplex fehlt, beträgt die Mindestanzahl 43 Halswirbel. Wir gehen davon aus, dass möglicherweise ein oder zwei weitere vordere Wirbel fehlen. In diesem Fall hätte Plesionectes den längsten Hals aller bekannten Plesiosaurier aus dem Unterjura. Die Mindestanzahl von 43 Halswirbeln findet sich sonst nur bei einem anderen Plesiosaurier aus dem Unterjura, Microcleidus tournemirensis (früher bekannt als Occitanosaurus tournemirensis) aus dem späten Toarcium von Südfrankreich (Bardet et al., 1999). Microcleidus gehört zur Familie Microcleididae, die sich durch extrem hohe Dornfortsätze in den hinteren Hals-, Brust- und Rückenwirbeln auszeichnet. Diese Dornfortsätze können mehr als dreimal so hoch wie lang sein. Dies ist ein Unterschied zu Plesionectes, dessen Dornfortsätze meistens weniger als doppelt so hoch wie lang sind. Ein weiteres Schlüsselmerkmal von Plesionectes ist die hohe Anzahl an Rückenwirbeln. Plesionectes hat 20 bis 21 Dorsalwirbel, was die zweithöchste Anzahl unter allen Plesiosauriern des Unterjuras ist. Nur Franconiasaurus brevispinus hat mit 22 Rückenwirbeln eine höhere Anzahl (Sachs et al., 2024). Weitere diagnostische Merkmale sind die V-förmigen neurocentralen Suturen in allen Hals- und Brustwirbeln, ein Merkmal, das wir als eine mögliche lokale Autapomorphie betrachten. Darüber hinaus besitzen die meisten Halswirbel zwei Rippenfacetten, die in den hintersten Halswirbeln in eine einzige Facette übergehen.

Wachstumsstadium und -variation

Der Holotypus SMNS 51945 weist einige anatomische Merkmale auf, die darauf hindeuten, dass es noch nicht ausgewachsen war (= osteologically immature, nach Araújo et al., 2015). Dazu gehören die nicht verwachsenen neurocentralen Suturen und Epipodienfacetten an den oberen Extremitätenknochen (Propodien), die nicht deutlich angewinkelt sind. Andere Merkmale, wie ein ausgeprägter anteromedialer Fortsatz am Ischium, deuten jedoch darauf hin, dass das Exemplar kein junges Jungtier war (nach der Definition von Brown, 1981). Dies wird durch seine Länge von 295 cm (wie erhalten) weiter gestützt. Das vollständige Skelett war wahrscheinlich 320 cm lang (Anmerkung: einige Wirbel sind verschoben und der Schädel ist stark zerdrückt). Plesionectes war somit größer als viele andere Plesiosaurier aus dem Posidonienschiefer. Um die Wachstumsvariabilität der Skelettmerkmale zu bewerten, die wir für Plesionectes als diagnostisch erachten, haben wir uns 270 phylogenetische Merkmale angesehen, die in der Matrix von Benson & Druckenmiller (2014) definiert sind. Wir nutzen hierfür den Plesiosaurier Plesiopterys wildi aus dem Posidonienschiefer, von dem zwei Exemplare bekannt sind, die unterschiedliche Wachstumsstadien zeigen. Der Holotypus SMNS 16812 ist ein junges Exemplar mit einer Länge von 2,20 m. Das zweite Exemplar MH 7 ist deutlich größer und 3,00 m lang. Wir fanden heraus, dass von den 112 identischen Merkmalen, die wir in beiden Exemplaren finden konnten, 98 nur geringfügige Veränderungen aufwiesen. Wachstumsvariabilitation fanden wir hauptsächlich bei Merkmalen in den Gliedmaßen und den Elementen des Brust- und Schultergürtels. Wir überprüften dies auch bei Seeleyosaurus guilelmiimperatoris und Franconiasaurus brevispinus, Plesiosauroiden die ebenfalls durch zwei Exemplare belegt sind und bei denen die Holotypen ebenfalls kleiner sind. Hier kamen wir zu einem ähnlichen Ergebnis. Dennoch können wir nicht ausschließen, dass das Plesionectes Exemplar tatsächlich ein ausgewachsenes Tier ist, das paedomorphe Merkmale aufweist, wie von Araújo & Smith (2023) diskutiert.

Die älteste Plesiosauriergattung des Posidonienschiefers

Das Typusexemplar von Plesionectes zeigt nicht nur eine einzigartige Kombination an anatomischen Merkmalen und ist deutlich größer als andere Plesiosaurier aus dem Posidonienschiefer, sondern er stammt auch aus einem anderen Schichthorizont. Der Fund wurde im unteren Bereich des mittleren Posidonienschiefers gefunden, dem sogenannten Lias Epsilon II1 (Koblenzer). Die meisten Plesiosaurierfunde stammen aus dem etwas jüngeren Lias Epsilon II3 (Schieferfleins) und II4 (Unterer Schiefer). Plesionectes longicollum ist daher die älteste Plesiosauriergattung im Posidonienschiefer, was die Einzigartigkeit des Stückes unterstreicht.

Zitate

Benson RBJ, Druckenmiller PS. 2014. Faunal turnover of marine tetrapods during the Jurassic-Cretaceous transition. Biological Reviews 89(1):1–23

Brown DS. 1981. The English Upper Jurassic Plesiosauroidea (Reptilia) and a review of the phylogeny and classification of the Plesiosauria. Bulletin of the British Museum (Natural History) Geology 35:253–347.

Urlichs M, Wild R, Ziegler B. 1994. Der Posidonienschiefer des unteren Juras und seine Fossilien. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie C 36:1–95.

Vincent P, Allemand R, Taylor PD, Suan G, Maxwell EE. 2017. New insights on the systematics, palaeoecology and palaeobiology of a plesiosaurian with soft tissue preservation from the Toarcian of Holzmaden, Germany. The Science of Nature 104:1–13

Wild R. 1989. Das Grabungsschutzgebiet, Versteinerungen Holzmaden. In: Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg, ed. Forschung an den Staatlichen Naturkundemuseen Baden-Württemberg. Schriftenreihe des Ministeriums für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg zur Bildungsforschung, Bildungsplanung, Bildungspolitik. Nr. 52. Villingen: Neckar Verlag, 90–94.

Ziegler B. 1986. Der schwäbische Lindwurm –Funde aus der Urzeit im Museum am Löwentor. Stuttgart: Theiss.

—

- Das Foto des Fossils von Plesiopterys wildi (MH 7) wurde freundlicherweise von Miguel Marx zur Verfügung gestellt.

- Diese Studie ist Teil des Forschungsprojekts Global drivers of plesiosaur evolution during intervals of intense change in Mesozoic marine ecosystems. National Science Centre, Poland, Grant no. 2023/51/B/NZ8/00899 (verliehen an Daniel Madzia, Institut für Paläobiologie der Polnischen Akademie der Wissenschaften).